こんな症状がある方は

歯周病かも…

- 歯を磨くと血が出る

- 最近歯医者に行っていない

- 口臭がひどくなった

- 歯がグラグラする

- 朝起きた時、口の中がネバネバする

- 歯茎の位置が下がった

- 硬いものが噛めない

当院で行う歯周病治療の特徴

重度の歯周病にも対応

当院は「歯周組織再生療法」という治療方法に対応しています。「歯周組織再生療法」とは、歯周病によって失われた歯の組織を回復させる治療法です。失われた組織を回復するために空間を作り、そこに組織誘導薬剤を注入することで、失われた骨や歯肉などを再生させます。

当院は「歯周組織再生療法」という治療方法に対応しています。「歯周組織再生療法」とは、歯周病によって失われた歯の組織を回復させる治療法です。失われた組織を回復するために空間を作り、そこに組織誘導薬剤を注入することで、失われた骨や歯肉などを再生させます。

現在の歯周病の状態が分かる

位相差顕微鏡を導入

位相差顕微鏡(いそうさけんびきょう:ペリオスコープ)を使用して、口腔内の細菌の数を調べることができます。健康な人でも口内には500種類以上の細菌が棲んでいますが、ブラッシングなどが足りていないと、細菌が歯に悪影響を及ぼしてしまいます。

歯周病は自覚症状に乏しいまま症状が進行していくため、早期発見して重症化を防ぐ必要があります。そのため位相差顕微鏡検査は、定期的に受けられることをお勧めします。

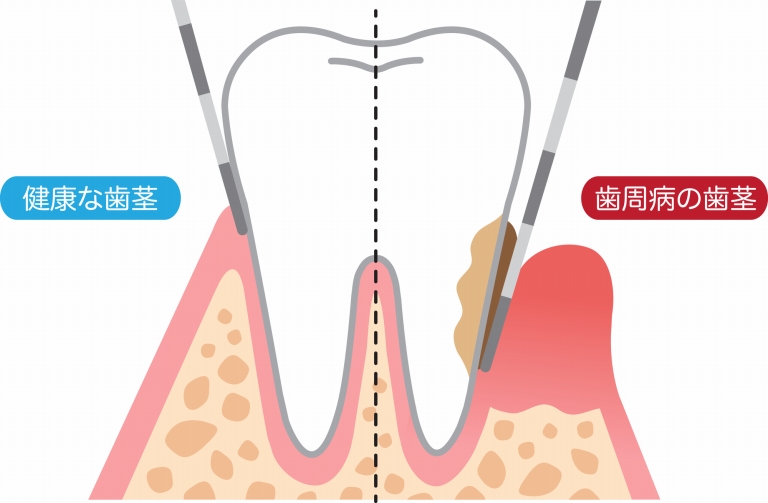

そもそも歯周病とは

歯周病とは、口内で増殖した歯周病菌が出す毒素によって、歯茎が痩せたり顎の骨が溶けたりする疾患です。顎の骨が溶けるため、最悪の場合、歯が抜け落ちることもあります。

歯周病とは、口内で増殖した歯周病菌が出す毒素によって、歯茎が痩せたり顎の骨が溶けたりする疾患です。顎の骨が溶けるため、最悪の場合、歯が抜け落ちることもあります。

近年ではきちんと治療を受け続けることで、改善できるようになっています。歯周病になった方は諦めずにコツコツと、治療を継続していきましょう。

歯周病の進行別治療法

| 症状 | 主な治療内容 | |

|---|---|---|

軽度歯周病 軽度歯周病 |

|

|

中程度歯周病 中程度歯周病 |

|

|

重度歯周病 重度歯周病 |

|

|

歯周病は全身疾患と

関連している?

「歯周病=歯の病気」だと思う方は多いのではないでしょうか。実は歯周病は、あらゆる全身疾患の発症と関わっているのです。

「歯周病=歯の病気」だと思う方は多いのではないでしょうか。実は歯周病は、あらゆる全身疾患の発症と関わっているのです。

心臓血管疾患

血液中に流れた歯周病菌が動脈壁に付着すると、動脈硬化を引き起こす物質が発生するため、血管内にプラークが生じます。このプラークが剥がれて血の塊が生じると、血管が詰まり、心筋梗塞などの心臓血管疾患を引き起こしてしまうのです。

糖尿病

血管へ流れた歯周病菌が全身へ広がると、歯周病菌によってTNFαが増え、インスリンの機能が低下してしまいます。インスリンは血糖値をコントロールするホルモンなので、機能が低下すると、血糖値のコントロールが難しくなります。

糖尿病の患者さんはそうでない方と比べて歯周病になりやすく、歯周病になると糖尿病の症状が悪化すると言われています。

早産・低体重児出産

エストロゲンは女性ホルモンの一つで、歯周病原細菌の増殖を促す作用を持っています。また、プロゲステロンというホルモンにも、炎症の元であるプロスタグランジンを刺激する作用があります。エストロゲンもプロゲステロンも、妊娠終期になると月経時の10~30倍まで分泌量が増加します。そのため妊娠中期~後期に入ると、妊娠性歯肉炎のリスクが上昇してしまうのです。

また、歯周病菌に感染すると、炎症性サイトカインが過剰に分泌されてしまいます。炎症性サイトカインは炎症を促す細胞間物質で、炎症したところから血管内に侵入します。

妊娠中に炎症サイトカインの血中濃度が高くなると、身体は出産していない状態でも、「出産が始まった!」と勘違いしやすくなります。そのため陣痛や子宮筋の収縮などが起こり、早産を引き起こすこともあるのです。

誤嚥性肺炎

誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)とは、食べ物や胃液などが肺へ入ってしまう疾患です。

健康な人でしたら反射的に咳などをするため、異物が気道へ入ることはほとんど起こりません。しかし、加齢によって嚥下機能が低下すると、食べ物と一緒に口内の細菌も、肺へ入ってしまうことがあります。特に免疫力が落ちた高齢者がそうなると、細菌が駆除できず、そのまま感染して誤嚥性肺炎を発症することもあります。

歯周病治療の流れ

1検査・診断

「歯周ポケットの深さ」をはじめ、「出血箇所」「プラークがどれくらい付いているか」「歯の揺れ具合」などを調べます。

「歯周ポケットの深さ」をはじめ、「出血箇所」「プラークがどれくらい付いているか」「歯の揺れ具合」などを調べます。

「ポケットが深い箇所」や「検査時に出血した箇所」は特に、歯周病が強く疑われます。重症度から、どういった歯周病治療が必要なのかを判断します。

2カウンセリング

検査結果が分かりましたらカウンセリングを行います。カウンセリングでは、現在の口内の状態や検査結果についての解説と、必要だと判断した治療法の説明を丁寧に行います。

検査結果が分かりましたらカウンセリングを行います。カウンセリングでは、現在の口内の状態や検査結果についての解説と、必要だと判断した治療法の説明を丁寧に行います。

また、治療に関するご希望や、患者さんのライフスタイル、今まで受けた歯科治療で良かったこと・怖いと思ったことなどもヒアリングします。

3基本治療

(歯肉炎や軽度

・中度の歯周病の治療)

器具を使って、歯茎の中に埋まっている歯石を除去する「スケーリング」を行います。

器具を使って、歯茎の中に埋まっている歯石を除去する「スケーリング」を行います。

歯垢(プラーク)は普段の歯磨きで取れるのですが、歯石は歯垢が固まったものなので、歯科医院での施術でないと除去できません。

スケーリングが終わった後は、歯周病の状態が改善されているかどうかを調べます。

4歯周外科

(重度の歯周病の治療)

スケーリングを行っても歯周ポケットが改善されない場合は、外科的手術を選択します。

スケーリングを行っても歯周ポケットが改善されない場合は、外科的手術を選択します。

また、歯周病が重症化して骨が溶けてしまった場合は、歯周組織再生治療を行い、失われた組織の回復を目指していきます。

5メインテナンス

「治療したら終わり」にするのではなく、定期的に通院して、ホームケアではお手入れが難しい歯周ポケットのクリーニングやブラッシング指導を受け続けましょう。

「治療したら終わり」にするのではなく、定期的に通院して、ホームケアではお手入れが難しい歯周ポケットのクリーニングやブラッシング指導を受け続けましょう。